Ḫuluq (Charakter, Verhalten): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wege zu einer Ethik

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

In dieser Traditionslinie schreibt ʿAḍud d-Dīn al- Īǧī (1281- 1355) in ''Risālat al-Aḫlāq'', dass „Charakter [mit Leichtigkeit ausgeführte] vorreflexive [seelische] Handlungen ''qua'' Habitus (''[[Malaka (Habitus)|malaka]]'')“ ist.<ref>''al-ḫuluqu malakatun taṣduru ʿanhā al-afʿālu [an-nafsāniyyatu bi-suhūlatin] min ġayri rawiyyatin''; Qāḍī al-Quḍāt ʿAḍud d-Dīn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Aḫmad al-Īǧī. al-Muḫtaṣaru fī ʿilm al-aḫlāq (Hg. Nizār Ḥammādī). Tunis: [o. V., o. J.], S. 3; al-Imām ʿAḍud ad-Dīn al-Īǧī. Risālat al-Aḫlāq (Hg. Ibrahim Salah Al Hudhud). Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyāʾ (2018), S. 38.</ref> In seinem Kommentar, dem ''Šarḥ Aḫlāq al-ʿAḍudiyya'', bindet Ṭāšköprüzādeh (1495- 1561) al-Īǧī`s Definiton von ''ḫuluq'' erfolgreich in ein Schema menschlicher Handlungen ein. Dabei unterscheidet Ṭāšköprüzādeh zunächst zwischen natürlichen Handlungen (''afʿāl ṭabīʿiyya''), die auf gleiche Weise im Unbewusstsein erfolgen und den bewusst verlaufenden Handlungen (''afʿāl nafsāniyya''), die in unterschiedlicher Art auftreten. Die ''afʿāl nafsāniyya'' werden in sich weiter kategorisiert. Sind die bewusst ausgeführten Handlungen eines Menschen nicht beständig in der Seele (''nafs''), so spricht er von ''[[Ḥāl (Zustand)|ḥāl]]'' (Zustand).<ref>Ṭāšköprüzādeh, Šarḥ Risālat al-aḫlāq (Hg. Ibrahim Salah Al Hudhud). Beirut: Dār al-Ḍiyā` (2018), S. 60.</ref> Damit ist gelegentliches Verhalten gemeint. Erst wenn die Seele sich durch zählige Wiederholungen einem Verhalten unterwirft und das Verhalten somit an Beständigkeit gewinnt, spricht Ṭāšköprüzādeh von ''[[Malaka (Habitus)|malaka]]'' (Habitus). Genauso wie die Aneignung nähme auch die Abgewöhnung dieses Verhaltens Zeit in Anspruch. Schließlich könne laut Ṭāšköprüzādeh von ''ḫuluq'' erst dann die Rede sein, wenn das standfeste Verhalten (''[[Malaka (Habitus)|malaka]]'') nun ohne Zeitverzögerung und Reflektion mühelos ausgeführt werden kann. | In dieser Traditionslinie schreibt ʿAḍud d-Dīn al- Īǧī (1281- 1355) in ''Risālat al-Aḫlāq'', dass „Charakter [mit Leichtigkeit ausgeführte] vorreflexive [seelische] Handlungen ''qua'' Habitus (''[[Malaka (Habitus)|malaka]]'')“ ist.<ref>''al-ḫuluqu malakatun taṣduru ʿanhā al-afʿālu [an-nafsāniyyatu bi-suhūlatin] min ġayri rawiyyatin''; Qāḍī al-Quḍāt ʿAḍud d-Dīn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Aḫmad al-Īǧī. al-Muḫtaṣaru fī ʿilm al-aḫlāq (Hg. Nizār Ḥammādī). Tunis: [o. V., o. J.], S. 3; al-Imām ʿAḍud ad-Dīn al-Īǧī. Risālat al-Aḫlāq (Hg. Ibrahim Salah Al Hudhud). Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyāʾ (2018), S. 38.</ref> In seinem Kommentar, dem ''Šarḥ Aḫlāq al-ʿAḍudiyya'', bindet Ṭāšköprüzādeh (1495- 1561) al-Īǧī`s Definiton von ''ḫuluq'' erfolgreich in ein Schema menschlicher Handlungen ein. Dabei unterscheidet Ṭāšköprüzādeh zunächst zwischen natürlichen Handlungen (''afʿāl ṭabīʿiyya''), die auf gleiche Weise im Unbewusstsein erfolgen und den bewusst verlaufenden Handlungen (''afʿāl nafsāniyya''), die in unterschiedlicher Art auftreten. Die ''afʿāl nafsāniyya'' werden in sich weiter kategorisiert. Sind die bewusst ausgeführten Handlungen eines Menschen nicht beständig in der Seele (''nafs''), so spricht er von ''[[Ḥāl (Zustand)|ḥāl]]'' (Zustand).<ref>Ṭāšköprüzādeh, Šarḥ Risālat al-aḫlāq (Hg. Ibrahim Salah Al Hudhud). Beirut: Dār al-Ḍiyā` (2018), S. 60.</ref> Damit ist gelegentliches Verhalten gemeint. Erst wenn die Seele sich durch zählige Wiederholungen einem Verhalten unterwirft und das Verhalten somit an Beständigkeit gewinnt, spricht Ṭāšköprüzādeh von ''[[Malaka (Habitus)|malaka]]'' (Habitus). Genauso wie die Aneignung nähme auch die Abgewöhnung dieses Verhaltens Zeit in Anspruch. Schließlich könne laut Ṭāšköprüzādeh von ''ḫuluq'' erst dann die Rede sein, wenn das standfeste Verhalten (''[[Malaka (Habitus)|malaka]]'') nun ohne Zeitverzögerung und Reflektion mühelos ausgeführt werden kann. | ||

[[Image: Menschliches Verhalten bei Ṭāšköprüzādeh FatmaAyyildiz.png| | [[Image: Menschliches Verhalten bei Ṭāšköprüzādeh FatmaAyyildiz.png|frame|50px]] | ||

An dieser Stelle werden angeborene Elemente im Verhalten beachtet. Menschen hätten, abhängig vom jeweiligen Temperament (''[[Mizāǧ (Grundwesensart, Temperament)|mizāǧ]]''), von Geburt aus Neigungen zu gewissem Verhalten. Auf dieser natürlichen Basis ausgeprägtes Verhalten nennt Ṭāšköprüzādeh ''ḫuluq tabiʿī''. Dahingegen sei ''ʿāda'' jenes Verhalten, das entgegen dem ''[[Mizāǧ (Grundwesensart, Temperament)|mizāǧ]]'', durch Einübung und mit anfänglich anstrengenden Bemühungen erworben werde.<ref>Ṭāšköprüzādeh. Šarḥ. S. 60- 61.</ref> | An dieser Stelle werden angeborene Elemente im Verhalten beachtet. Menschen hätten, abhängig vom jeweiligen Temperament (''[[Mizāǧ (Grundwesensart, Temperament)|mizāǧ]]''), von Geburt aus Neigungen zu gewissem Verhalten. Auf dieser natürlichen Basis ausgeprägtes Verhalten nennt Ṭāšköprüzādeh ''ḫuluq tabiʿī''. Dahingegen sei ''ʿāda'' jenes Verhalten, das entgegen dem ''[[Mizāǧ (Grundwesensart, Temperament)|mizāǧ]]'', durch Einübung und mit anfänglich anstrengenden Bemühungen erworben werde.<ref>Ṭāšköprüzādeh. Šarḥ. S. 60- 61.</ref> | ||

Version vom 15. Oktober 2021, 15:58 Uhr

Neben "Wesensart", "Naturell" und "Charakter" des Menschen kann ḫuluq auch für "Moral", "Anstand" und "Sittlichkeit" stehen.[1] Nach Lisān al-ʿArab bezeichnet sowohl ḫulq als auch ḫuluq die innerliche Art und Weise des Menschen, wohingegen dem mit fatḥa vokalisiertem ḫalq das äußerlich Sichtbare zugeschrieben wird. Cleophea Ferrari definiert ḥalq als die äußere Form und die Schöpfung und ḫuluq als die innere Form und Charakter.[2]

Ontologie

In den tugendethischen Werken der Postklassik orientieren sich islamische Autoren in Bezug auf die Definition des ḫuluq stark an Ibn Miskawayh (gest. 1030) oder an Ibn Sīnā (gest. 1037). Diese hatten die Galenische Definition nach Aristotelischer Systematik neu umgedeutet.

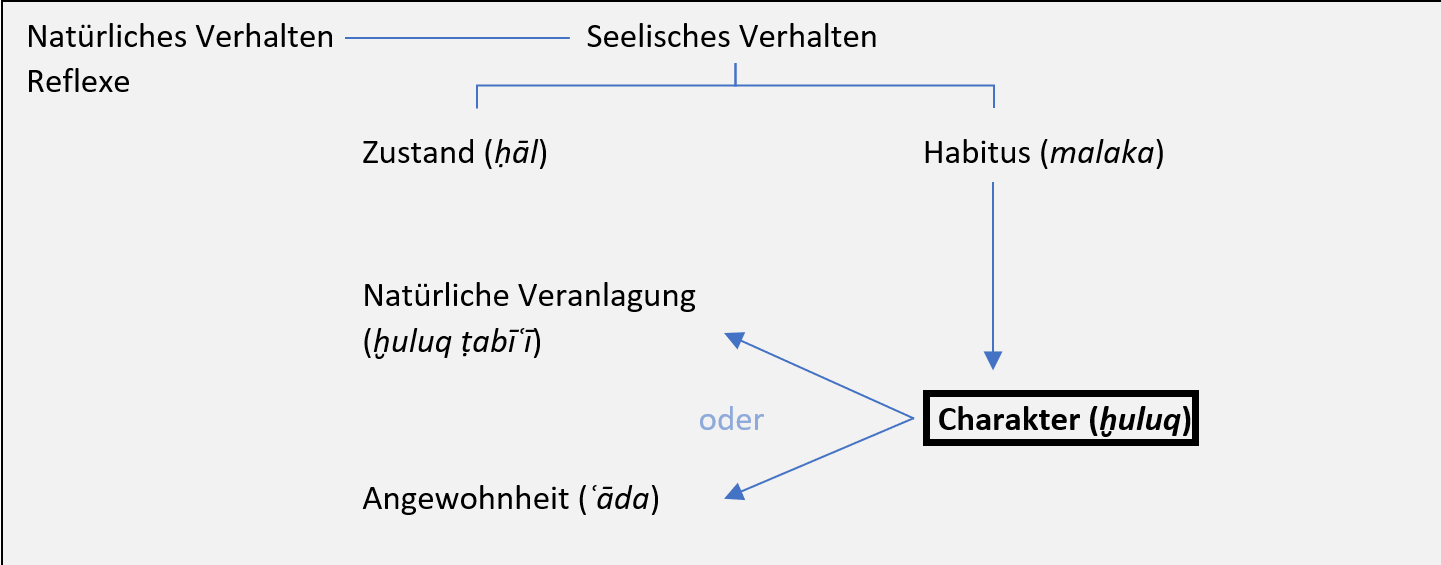

In dieser Traditionslinie schreibt ʿAḍud d-Dīn al- Īǧī (1281- 1355) in Risālat al-Aḫlāq, dass „Charakter [mit Leichtigkeit ausgeführte] vorreflexive [seelische] Handlungen qua Habitus (malaka)“ ist.[3] In seinem Kommentar, dem Šarḥ Aḫlāq al-ʿAḍudiyya, bindet Ṭāšköprüzādeh (1495- 1561) al-Īǧī`s Definiton von ḫuluq erfolgreich in ein Schema menschlicher Handlungen ein. Dabei unterscheidet Ṭāšköprüzādeh zunächst zwischen natürlichen Handlungen (afʿāl ṭabīʿiyya), die auf gleiche Weise im Unbewusstsein erfolgen und den bewusst verlaufenden Handlungen (afʿāl nafsāniyya), die in unterschiedlicher Art auftreten. Die afʿāl nafsāniyya werden in sich weiter kategorisiert. Sind die bewusst ausgeführten Handlungen eines Menschen nicht beständig in der Seele (nafs), so spricht er von ḥāl (Zustand).[4] Damit ist gelegentliches Verhalten gemeint. Erst wenn die Seele sich durch zählige Wiederholungen einem Verhalten unterwirft und das Verhalten somit an Beständigkeit gewinnt, spricht Ṭāšköprüzādeh von malaka (Habitus). Genauso wie die Aneignung nähme auch die Abgewöhnung dieses Verhaltens Zeit in Anspruch. Schließlich könne laut Ṭāšköprüzādeh von ḫuluq erst dann die Rede sein, wenn das standfeste Verhalten (malaka) nun ohne Zeitverzögerung und Reflektion mühelos ausgeführt werden kann.

An dieser Stelle werden angeborene Elemente im Verhalten beachtet. Menschen hätten, abhängig vom jeweiligen Temperament (mizāǧ), von Geburt aus Neigungen zu gewissem Verhalten. Auf dieser natürlichen Basis ausgeprägtes Verhalten nennt Ṭāšköprüzādeh ḫuluq tabiʿī. Dahingegen sei ʿāda jenes Verhalten, das entgegen dem mizāǧ, durch Einübung und mit anfänglich anstrengenden Bemühungen erworben werde.[5]

Dieser ontologische Diskurs menschlicher Handlungen ist Voraussetzung für anschließende Erläuterung, welche Handlungen eines Menschen aus ethischer Perspektive relevant sind.

Autor*innen und Quellenangaben

Dieser Artikel wurde verfasst von: Fatma Akan Ayyildiz.

Quellen:

- ↑ Hans Wehr. Arabisches Wörterbuch Für Die Schriftsprache Der Gegenwart. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag (1985), S. 362.

- ↑ Cleophea Ferrari. Antike Tugendethik in der mittelalterlichen Philosophie der islamischen Welt, in: Tugend- Orient und Okzident Band 1 (Dagmar Kiesel/ Cleophea Ferrari). Frankfurt am Main: Klostermann (2016), S. 111.

- ↑ al-ḫuluqu malakatun taṣduru ʿanhā al-afʿālu [an-nafsāniyyatu bi-suhūlatin] min ġayri rawiyyatin; Qāḍī al-Quḍāt ʿAḍud d-Dīn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Aḫmad al-Īǧī. al-Muḫtaṣaru fī ʿilm al-aḫlāq (Hg. Nizār Ḥammādī). Tunis: [o. V., o. J.], S. 3; al-Imām ʿAḍud ad-Dīn al-Īǧī. Risālat al-Aḫlāq (Hg. Ibrahim Salah Al Hudhud). Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyāʾ (2018), S. 38.

- ↑ Ṭāšköprüzādeh, Šarḥ Risālat al-aḫlāq (Hg. Ibrahim Salah Al Hudhud). Beirut: Dār al-Ḍiyā` (2018), S. 60.

- ↑ Ṭāšköprüzādeh. Šarḥ. S. 60- 61.