Ṣalāḥ (Wohlergehen): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wege zu einer Ethik

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Kategorie: Arabisch]] | [[Kategorie: Arabisch]] | ||

Der Begriff ''ṣalāḥ'' | Der Begriff ''ṣalāḥ'' bedeutet „Wohlergehen“.<ref>Hans Wehr, ''Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. Arabisch–Deutsch'', Wiesbaden: Harrassowitz, 1985, 722.</ref> Mit der Entwicklung der islamischen Wissenschaftdisziplinen erweiterte sich die Bedeutung des Begriffs. Sein bekanntestes Antonym ist ''fasād'' (Verderben).<ref>Ibn Manẓūr: ''Lisān al-ʿarab'', Kairo: Dār al-Maʿārif, 2479.</ref> Ar-Rāġib al-Iṣfahānī (gest. im ersten Viertel des 5./11. Jahrhunderts) verweist auf die gelegentliche Benutzung von ''sayyiʾa'' als Antonym von ''ṣalāḥ'' im Koran (Q 9:102).<ref>Rāġib al-Isfahānī: ''al-Mufradāt fī ġarīb al-Qurʾān'', Beirut: Dār al-qalam 1412/1991, 489.</ref> | ||

== ''Ṣalāḥ'' im Koran und Hadith == | == ''Ṣalāḥ'' im Koran und im Hadith == | ||

Im koranischen Sprachgebrauch wird der Wortstamm ṣ-l-ḥ in verschiedenen Formen wie ''ṣulḥ'' ( | Im koranischen Sprachgebrauch wird der Wortstamm ṣ-l-ḥ in verschiedenen Formen wie ''ṣulḥ'' (Q 4:128), ''ṣāliḥ'' oder ''iṣlāh'' (Q 4:35) benutzt. Das Wort ''ṣalāḥ'' kommt in dieser Form im Koran nicht vor. Andere Formen sind meist in einem handlungsbezogenen Kontext wiederzufinden. ''Ṣaliḥ'' etwa wird im Koran an 93 Stellen als Adjektiv für eine Tat (''al-ʿamal aṣ-ṣāliḥ'') im Sinne von "guter Handlung" und an 32 Stellen als ein aktives Partizip (''ism al-fāʿil'') im Sinne von „der gut Handelnde“ benutzt. In vielen Versen werden "die Gläubigen" und "die gut Handelnden" aufeinanderfolgend erwähnt, welches auf das enge Verhältnis zwischen dem Glauben (''imān'', Iman) und gutem Handeln hindeutet.<ref>Çağrıcı, Mustafa, „Sâlih''"'' , ''TDV İslam Ansiklopedisi'', İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009.</ref> Im ethischen Kontext bedeutet dieser koranische Begriff das „gute“ bzw. „richtige Handeln“, welches den Gegenstand der ethischen Reflexion darstellt. Çağrıcı definiert ''ṣāliḥ'' folgend: “Alle ethischen und beruflichen Standards entsprechenden professionellen Handlungen, die sowohl auf der persönlichen als auch gesellschaftlichen Ebene den religiösen und weltlichen Angelegenheiten dienlich und nützlich sind. Der Mensch, der diese Handlung ausübt, verdient im Dies- und Jenseits den Erfolg und das Glück.“<ref>Çağrıcı, Mustafa, „Sâlih''"'' , ''TDV İslam Ansiklopedisi'', İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009.</ref> | ||

In der Hadithwissenschaft wird ''ṣāliḥ'' | |||

== Ṣalāḥ in der Hadithwissenschaft == | |||

In der Hadithwissenschaft wird ''ṣāliḥ'' als ein Fachterminus für die Einstufung der Authentizität eines Hadith benutzt. Es wird als ein Hadith definiert, der entweder ''saḥīḥ'' (gesund) oder ''ḥasan'' (gut) ist und keine große Schwäche (''ḍuʿf/ḍaʿf'') aufweist.<ref>Efendioğlu, Mehmet, „Ṣāliḥ“, ''TDV İslâm Ansiklopedisi'', Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009.</ref> | |||

== ''Ṣalāḥ'' in der Systematischen Theologie (''kalām'') == | == ''Ṣalāḥ'' in der Systematischen Theologie (''kalām'') == | ||

Der Begriff ṣalāḥ ist in der aṣlaḥ-Theorie der muʿtalizitischen Theologie wiederzufinden.<ref>Tilman Nagel, ''Geschichte der islamischen Theologie: von Mohammed bis zur Gegenwart'', München: Beck, 1994, 145.</ref> In | Der Begriff ''ṣalāḥ'' ist in der ''aṣlaḥ''-Theorie der muʿtalizitischen Theologie wiederzufinden.<ref>Tilman Nagel, ''Geschichte der islamischen Theologie: von Mohammed bis zur Gegenwart'', München: Beck, 1994, 145.</ref> In ihrer Lehre hat ''ṣalāḥ'' und ''aṣlaḥ'' die gleiche Bedeutung.<ref>Avni İlhan, „Aslah“, ''TDV İslam Ansiklopedisi'', İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.</ref> Dieser Theorie zufolge ist es für Gott verpflichtend (wörtl. ''wuǧūb ʿalā Allāh''), die Welt auf die bestmögliche Art (''aṣlaḥ'') zu erschaffen. Hier ist das Konzept von Gut und Böse (''al-ḥusn wa al-qubḥ'') von zentraler Wichtigkeit, denn der muʿtalizitischen Lehre zufolge ist es nur Gott möglich, gut (''[[Ḥusn (Gutes)|ḥusn]]'') zu handeln. Daher müsse die Schöpfung auf die beste Art (''aṣlaḥ'') geschehen. Der Zweck (''ġaya'') des Handeln Gottes richte sich nach dem Wohlergehen der Menschen. Wenn es kein Ziel gäbe, so wäre das Handeln Gottes sinnlos (''ʿabaṯ'').<ref>Avni İlhan, „Aslah“, ''TDV İslam Ansiklopedisi'', İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.</ref> Die Sunniten dagegen setzen der ''aṣlaḥ''-Theorie das Konzept der göttlichen Gewohnheit (''sunnat Allāh'', ''ʿadat Allāh'') entgegen. Demnach sei es nicht die Verpflichtung Gottes auf die bestmögliche Art (''aṣlaḥ'') zu erschaffen, weil dies sein freies Handeln einschränken und der Vorstellung eines allmächtigen Gottes widersprechen würde. Es sei die Gewohnheit Gottes auf die bestmögliche Art zu erschaffen, ohne dem Zwang einer Verpflichtung zu unterliegen.<ref>Avni İlhan, „Aslah“, ''TDV İslam Ansiklopedisi'', İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.</ref> | ||

== ''Ṣalāḥ'' im Islamischen Recht == | == ''Ṣalāḥ'' im Islamischen Recht == | ||

''Ṣalāḥ'' wird in | ''Ṣalāḥ'' wird in rechtstheoretischen, also ''uṣūl al-fiqh''-Werken nicht behandelt; dafür spielt der Begriff ''[[Maṣlaḥa (Nutzen, Gemeinwohl)|maṣlaḥa]]'' (Interesse) eine gewichtige Rolle in der Frage danach, Normen herzuleiten, die das Interesse der Menschen schützen sollen. | ||

== ''Ṣalāḥ'' in der ''adab''-literatur == | == ''Ṣalāḥ'' in der ''adab''-literatur == | ||

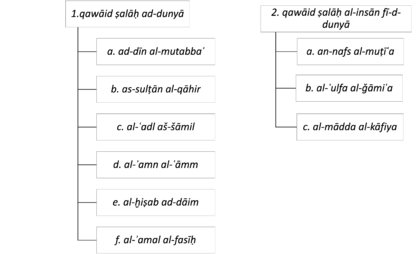

[[Datei:Qawaid.png|mini|418x418px]] | [[Datei:Qawaid.png|mini|418x418px]] | ||

Der Begriff ''ṣālāḥ'' ist insbesondere im Werk ''Adab ad-dunyā wa-d-dīn'' von al-Māwardī von zentraler | Der Begriff ''ṣālāḥ'' ist insbesondere im Werk ''Adab ad-dunyā wa-d-dīn'' von Abū l-Ḥasan al-Māwardī (gest. 450/1058) von zentraler Bedeutung. Das Wohlergehen oder auch „das gute Leben“ gilt als das wichtigste zu erreichende Ideal im Diesseits. Al-Māwardī stellt Bedingungen für das Erreichen dieses Ideals auf. Daher behandelt er die Gründe (''asbāb'') und Bedingungen (''qawāʿid'') für das Wohlergehen detailliert. Al-Māwardī zufolge ist das Wohlergehen des Individuums nur in einer guten Welt bzw. guten Gesellschaft erreichbar. | ||

Aus diesem Grund untersucht al-Māwardī zuerst die Rahmenbedingungen des Wohlergehens der Welt bzw. der Gesellschaft (''qawāʿid aṣ-ṣalāḥ ad-dunyā''). Anschließend diskutiert er die Bedingungen des Wohlergehens des Menschen in der Welt (''qawāʿid ṣalāḥ al-insān fī-d-dunyā''). Er deutet auf die Wechselbeziehung dieser beiden Bedingungen wie folgt hin: „Das Wohlergehen des Einzelnen ist nur mit dem Wohlergehen des anderen möglich.“<ref>Māwardī, ''Adab ad-dīn wa-d-dunyā'', 215.</ref> Die Situation der Gesellschaft wirke sich entsprechend positiv oder negativ auf das Wohlergehen des Individuums aus.<ref>Māwardī, ''Adab ad-dīn wa-d-dunyā'', 215.</ref> Daher untersucht er zunächst die Gesellschaft und stellt sechs Rahmenbedingungen für das Wohlergehen auf: 1. Die befolgte Religion (''ad-dīn al-muttabaʿ''), 2. Autoritärer Herrscher (''as-sulṭān al-qāhir''), 3. Umfassende Gerechtigkeit (''al-ʿadl aš-šāmil''), 4. Öffentliche Sicherheit (''al-amn al-ʿām''), 5. Dauerhafte Ressourcen (''al-ḫiṣab ad-dāim'') und 6. Weitgespannte Hoffnung (''al-amal al-fasīḥ'').<ref>Māwardī, ''Adab ad-dīn wa-d-dunyā'', 217.</ref> Nachdem al-Māwardī die Rahmenbedingungen für das Wohlergehen der Welt (''fī qawāʿid ṣalāḥ ad-dunyā'') besprochen hat, wendet er sich dem Wohlergehen des Individuums zu. Diese Bedingungen sind folgende: 1. Gehorsame Seele (''nafs muṭīʿa''), 2. Vereinende Verbundenheit (''ulfa ǧāmiʿa'') und 3. Ausreichender Lebensunterhalt (''mādda kāfiya)''.<ref>Māwardī, ''Adab ad-dīn wa-d-dunyā'', 237.</ref> | |||

== Autor*innen und Quellenangaben == | == Autor*innen und Quellenangaben == | ||

Version vom 6. Dezember 2021, 22:49 Uhr

Der Begriff ṣalāḥ bedeutet „Wohlergehen“.[1] Mit der Entwicklung der islamischen Wissenschaftdisziplinen erweiterte sich die Bedeutung des Begriffs. Sein bekanntestes Antonym ist fasād (Verderben).[2] Ar-Rāġib al-Iṣfahānī (gest. im ersten Viertel des 5./11. Jahrhunderts) verweist auf die gelegentliche Benutzung von sayyiʾa als Antonym von ṣalāḥ im Koran (Q 9:102).[3]

Ṣalāḥ im Koran und im Hadith

Im koranischen Sprachgebrauch wird der Wortstamm ṣ-l-ḥ in verschiedenen Formen wie ṣulḥ (Q 4:128), ṣāliḥ oder iṣlāh (Q 4:35) benutzt. Das Wort ṣalāḥ kommt in dieser Form im Koran nicht vor. Andere Formen sind meist in einem handlungsbezogenen Kontext wiederzufinden. Ṣaliḥ etwa wird im Koran an 93 Stellen als Adjektiv für eine Tat (al-ʿamal aṣ-ṣāliḥ) im Sinne von "guter Handlung" und an 32 Stellen als ein aktives Partizip (ism al-fāʿil) im Sinne von „der gut Handelnde“ benutzt. In vielen Versen werden "die Gläubigen" und "die gut Handelnden" aufeinanderfolgend erwähnt, welches auf das enge Verhältnis zwischen dem Glauben (imān, Iman) und gutem Handeln hindeutet.[4] Im ethischen Kontext bedeutet dieser koranische Begriff das „gute“ bzw. „richtige Handeln“, welches den Gegenstand der ethischen Reflexion darstellt. Çağrıcı definiert ṣāliḥ folgend: “Alle ethischen und beruflichen Standards entsprechenden professionellen Handlungen, die sowohl auf der persönlichen als auch gesellschaftlichen Ebene den religiösen und weltlichen Angelegenheiten dienlich und nützlich sind. Der Mensch, der diese Handlung ausübt, verdient im Dies- und Jenseits den Erfolg und das Glück.“[5]

Ṣalāḥ in der Hadithwissenschaft

In der Hadithwissenschaft wird ṣāliḥ als ein Fachterminus für die Einstufung der Authentizität eines Hadith benutzt. Es wird als ein Hadith definiert, der entweder saḥīḥ (gesund) oder ḥasan (gut) ist und keine große Schwäche (ḍuʿf/ḍaʿf) aufweist.[6]

Ṣalāḥ in der Systematischen Theologie (kalām)

Der Begriff ṣalāḥ ist in der aṣlaḥ-Theorie der muʿtalizitischen Theologie wiederzufinden.[7] In ihrer Lehre hat ṣalāḥ und aṣlaḥ die gleiche Bedeutung.[8] Dieser Theorie zufolge ist es für Gott verpflichtend (wörtl. wuǧūb ʿalā Allāh), die Welt auf die bestmögliche Art (aṣlaḥ) zu erschaffen. Hier ist das Konzept von Gut und Böse (al-ḥusn wa al-qubḥ) von zentraler Wichtigkeit, denn der muʿtalizitischen Lehre zufolge ist es nur Gott möglich, gut (ḥusn) zu handeln. Daher müsse die Schöpfung auf die beste Art (aṣlaḥ) geschehen. Der Zweck (ġaya) des Handeln Gottes richte sich nach dem Wohlergehen der Menschen. Wenn es kein Ziel gäbe, so wäre das Handeln Gottes sinnlos (ʿabaṯ).[9] Die Sunniten dagegen setzen der aṣlaḥ-Theorie das Konzept der göttlichen Gewohnheit (sunnat Allāh, ʿadat Allāh) entgegen. Demnach sei es nicht die Verpflichtung Gottes auf die bestmögliche Art (aṣlaḥ) zu erschaffen, weil dies sein freies Handeln einschränken und der Vorstellung eines allmächtigen Gottes widersprechen würde. Es sei die Gewohnheit Gottes auf die bestmögliche Art zu erschaffen, ohne dem Zwang einer Verpflichtung zu unterliegen.[10]

Ṣalāḥ im Islamischen Recht

Ṣalāḥ wird in rechtstheoretischen, also uṣūl al-fiqh-Werken nicht behandelt; dafür spielt der Begriff maṣlaḥa (Interesse) eine gewichtige Rolle in der Frage danach, Normen herzuleiten, die das Interesse der Menschen schützen sollen.

Ṣalāḥ in der adab-literatur

Der Begriff ṣālāḥ ist insbesondere im Werk Adab ad-dunyā wa-d-dīn von Abū l-Ḥasan al-Māwardī (gest. 450/1058) von zentraler Bedeutung. Das Wohlergehen oder auch „das gute Leben“ gilt als das wichtigste zu erreichende Ideal im Diesseits. Al-Māwardī stellt Bedingungen für das Erreichen dieses Ideals auf. Daher behandelt er die Gründe (asbāb) und Bedingungen (qawāʿid) für das Wohlergehen detailliert. Al-Māwardī zufolge ist das Wohlergehen des Individuums nur in einer guten Welt bzw. guten Gesellschaft erreichbar. Aus diesem Grund untersucht al-Māwardī zuerst die Rahmenbedingungen des Wohlergehens der Welt bzw. der Gesellschaft (qawāʿid aṣ-ṣalāḥ ad-dunyā). Anschließend diskutiert er die Bedingungen des Wohlergehens des Menschen in der Welt (qawāʿid ṣalāḥ al-insān fī-d-dunyā). Er deutet auf die Wechselbeziehung dieser beiden Bedingungen wie folgt hin: „Das Wohlergehen des Einzelnen ist nur mit dem Wohlergehen des anderen möglich.“[11] Die Situation der Gesellschaft wirke sich entsprechend positiv oder negativ auf das Wohlergehen des Individuums aus.[12] Daher untersucht er zunächst die Gesellschaft und stellt sechs Rahmenbedingungen für das Wohlergehen auf: 1. Die befolgte Religion (ad-dīn al-muttabaʿ), 2. Autoritärer Herrscher (as-sulṭān al-qāhir), 3. Umfassende Gerechtigkeit (al-ʿadl aš-šāmil), 4. Öffentliche Sicherheit (al-amn al-ʿām), 5. Dauerhafte Ressourcen (al-ḫiṣab ad-dāim) und 6. Weitgespannte Hoffnung (al-amal al-fasīḥ).[13] Nachdem al-Māwardī die Rahmenbedingungen für das Wohlergehen der Welt (fī qawāʿid ṣalāḥ ad-dunyā) besprochen hat, wendet er sich dem Wohlergehen des Individuums zu. Diese Bedingungen sind folgende: 1. Gehorsame Seele (nafs muṭīʿa), 2. Vereinende Verbundenheit (ulfa ǧāmiʿa) und 3. Ausreichender Lebensunterhalt (mādda kāfiya).[14]

Autor*innen und Quellenangaben

Dieser Artikel wurde verfasst von: Bahattin Akyol

Quellen:

- ↑ Hans Wehr, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. Arabisch–Deutsch, Wiesbaden: Harrassowitz, 1985, 722.

- ↑ Ibn Manẓūr: Lisān al-ʿarab, Kairo: Dār al-Maʿārif, 2479.

- ↑ Rāġib al-Isfahānī: al-Mufradāt fī ġarīb al-Qurʾān, Beirut: Dār al-qalam 1412/1991, 489.

- ↑ Çağrıcı, Mustafa, „Sâlih" , TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009.

- ↑ Çağrıcı, Mustafa, „Sâlih" , TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009.

- ↑ Efendioğlu, Mehmet, „Ṣāliḥ“, TDV İslâm Ansiklopedisi, Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009.

- ↑ Tilman Nagel, Geschichte der islamischen Theologie: von Mohammed bis zur Gegenwart, München: Beck, 1994, 145.

- ↑ Avni İlhan, „Aslah“, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.

- ↑ Avni İlhan, „Aslah“, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.

- ↑ Avni İlhan, „Aslah“, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.

- ↑ Māwardī, Adab ad-dīn wa-d-dunyā, 215.

- ↑ Māwardī, Adab ad-dīn wa-d-dunyā, 215.

- ↑ Māwardī, Adab ad-dīn wa-d-dunyā, 217.

- ↑ Māwardī, Adab ad-dīn wa-d-dunyā, 237.